Herr Dr. Müller, Herr Wendler, in Ihrem Buch halten Sie fest: „Der Umfang der Zwangsarbeit von Ausländern in der deutschen Kriegswirtschaft ist beispiellos in der Geschichte des 20. Jahrhunderts“. Von welchen konkreten Zahlen gehen Sie aus?

Dietmar Wendler: Während der Kriegsjahre gab es rund 13,5 Millionen Zwangsarbeiter im Deutschen Reich, 500.000 von ihnen hier in Sachsen – also eine halbe Million.

Und beziehen sich diese Zahlen auf die Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen, die in der Rüstungsindustrie eingesetzt wurden, oder auf alle im deutschen Reichsgebiet?

Klaus-Dieter Müller: In den 13,5 Millionen sind alle Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter erfasst. Dazu zählten unterschiedliche Gruppen: vor allem ausländische Soldaten, also Kriegsgefangene, und ausländische Zivilisten, die nach Kriegsbeginn aus den von Deutschland annektierten Gebieten rekrutiert wurden. Auch KZ-Häftlinge wurden zur Zwangsarbeit eingesetzt.

Den Begriff „Kriegswirtschaft“ beziehen wir auf die gesamte Volkswirtschaft des Deutschen Reiches ab 1939. Die Rüstungsindustrie, die unmittelbar für den militärischen Bedarf produzierte, ist ein Teil davon und spielt in unserem Buch eine wichtige Rolle. Im Verlauf des Krieges war das Deutsche Reich ständig auf Nachschub an Rüstungsgütern angewiesen – und damit immer dringender auf Arbeitskräfte. Das NS-Regime folgte beim Ausbau der Zwangsarbeit dabei keinem bereits 1939 erstellten Masterplan, sondern reagierte auf akute militärische Entwicklungen.

Die Zwangsarbeiter wurden vielfach im Flugzeug- und Panzerbau, in der Produktion von Waffen und Munition eingesetzt. Aber beispielsweise auch in der Landwirtschaft, im Bergbau und in der Stahlproduktion. In diesen Branchen wurde sowohl für den Zivil- als auch für den Militärbedarf produziert – zu Kriegszeiten lassen sich diese beiden Bereiche kaum voneinander trennen. Im Sommer 1944 waren rund zehn Millionen deutscher Männer als Wehrmachtssoldaten im Einsatz. So blieben im Reichsgebiet noch 26 Millionen Werktätige, darunter 14 Millionen deutsche Frauen und über 7,5 Millionen ausländische Zwangsarbeiter.

Werner Rellecke: Über die Zwangsarbeiter wurde wie über eine Produktionsmasse verfügt: Sie wurden dort eingesetzt, wo man sie gerade brauchte. Es kam vor, dass Arbeitskräfte, die in der Industrie arbeiten mussten, während der Erntesaison an Bauernhöfe abgestellt wurden. In dieser Zeit wurden sie oft auch bei den Bauern untergebracht.

Wie müssen wir uns die „Rekrutierung“ der Zivilbevölkerung in den besetzten Gebieten vorstellen? Sie bringen das Beispiel von Jugendlichen in der ukrainischen Stadt Uman, die 1942 bei Razzien von Deutschen Wehrmachtssoldaten zuhause abgeholt worden sind. Oder von jungen Frauen in Riga, die vor einer Molkerei anstanden, um Milch zu kaufen. Das waren vor allem Mütter kleiner Kinder. Sie wurden aus ihrem Leben gerissen, als die Deutschen sie gewaltsam verschleppten. Ihre Kinder blieben ohne sie zurück.

Klaus-Dieter Müller: Solche brutalen Razzien und Deportationen von Menschen fanden in Osteuropa regelmäßig statt, also in Polen und auf dem Gebiet der Sowjetunion. In den besetzten Ländern im Westen, etwa in Frankreich oder den Benelux-Staaten, hat es das so nicht gegeben. Dort übten die deutschen Besatzer allerdings in anderer Form Zwang aus: Für Frankreich galt ab Herbst 1942 die Regel, dass für die Freilassung eines französischen Kriegsgefangenen nachhause drei französische Zivilisten bereitgestellt werden mussten. Diese französischen Zivilisten wurden dann zur Zwangsarbeit im Deutschen Reich verpflichtet. Ein weiteres Druckmittel war, Menschen in besetzten Gebieten Lebensmittelkarten zu verwehren – es sei denn, sie meldeten sich zum Arbeitseinsatz.

Nur in den ersten drei Kriegsjahren gab es tatsächlich ausländische Zivilisten, die freiwillig zum Arbeiten nach Deutschland gingen. Etwa Dänen, Franzosen, Belgier und anfangs auch Menschen aus Osteuropa. In einigen Regionen, etwa in Weißrussland und der Ukraine, wurden die Deutschen anfangs mit Blumen empfangen, weil man sie als Befreier von Stalins Regime empfand. Doch die Menschen mussten bald erfahren, dass die Deutschen als gnadenlose Besatzer, Unterdrücker und Mörder in den Osten gekommen waren. Es sprach sich auch schnell herum, unter welchen Bedingungen osteuropäische Bürger ihren Arbeitseinsatz im Deutschen Reich leisten mussten. Deswegen gab es spätestens ab 1942 praktisch keine freiwilligen Meldungen mehr.

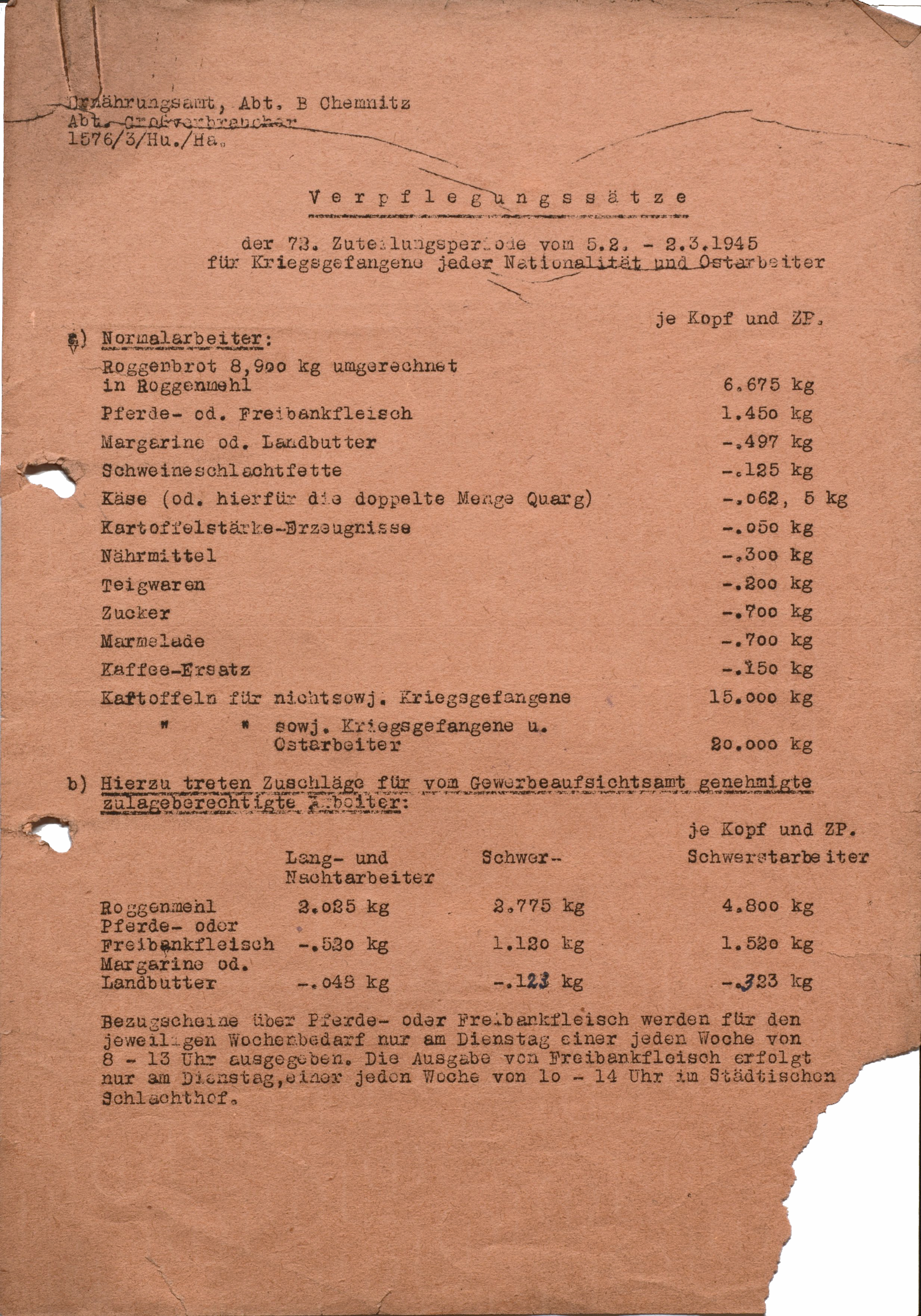

In Ihrer Studie wird deutlich, dass es von der Herkunft der Zwangsarbeiter abhing, wie schwer sie arbeiten mussten, ob sie mehr als etwas Brot und wenig Suppe pro Tag erhielten und wie sie von den Deutschen behandelt wurden. Die rassistische und antisemitische Ideologie der Nationalsozialisten prägte auch die Zwangsarbeit im Deutschen Reich. Osteuropäer und KZ-Häftlinge hatten deutlich schlechtere Chancen, diese zu überleben, als andere Gruppen.

Klaus Dieter-Müller: Alle Gruppen mussten Zwangsarbeit leisten, sie waren jedoch sehr unterschiedlichen Bedingungen ausgesetzt. Als Beispiel: 1940 kamen Arbeitskräfte aus dem von Deutschland besetzten Dänemark. Sie wurden privat untergebracht, verdienten Geld für ihre Arbeit und konnten Urlaubsfahrten nach Hause zu ihren Familien machen. Einige der Zwangsarbeiter aus Westeuropa und auch die sogenannten Protektoratsangehörigen aus Böhmen und Mähren führten ein relativ normales Leben. Manche von ihnen erhielten sogar mehr Geld als deutsche Arbeitskräfte – da das Deutsche Reich dringend auf ihre Arbeit angewiesen war.

Im Vergleich dazu verdienten die sogenannten Ostarbeiter deutlich weniger. Für sie gab es rassistische Erlasse, etwa in Chemnitz und Leipzig: Dort wurden den polnischen Arbeitern der Zutritt ins Kino und die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel verboten – sie durften nicht einmal die Innenstadt betreten. Außerdem lebten osteuropäische Zwangsarbeiter anfangs in mit Stacheldraht umzäunten Barackenlagern.

Um ein Beispiel aus Zwickau zu geben: Die Weichenbauanstalt Cainsdorf nutzte Zwangsarbeiter für die Produktion. Im dortigen Barackenlager lebten 74 Männer. Für sie gab es insgesamt nur drei Toiletten und einen 20qm kleinen Waschraum. Die hygienischen Zustände waren desolat. Seuchen und Ungeziefer verbreiteten sich in solchen Lagern regelmäßig. Außerdem bekamen die osteuropäischen Arbeiter weniger zu essen als die Westarbeiter, obwohl sie mehr arbeiten mussten.

Dietmar Wendler: Die nationalsozialistische Ideologie, das lässt sich ja reihenweise den Dokumenten aus dem Deutschen Reich entnehmen, bezeichnete die Osteuropäer als „Untermenschen“. Und diese Ideologie zeigte sich dann auch in den Arbeitsstätten: Polnische oder sowjetische Arbeiter wurden unberechtigterweise geschlagen, schon beim kleinsten Vergehen wurde ihnen über Tage hinweg Essen entzogen, manche wurden in Zellen eingesperrt. Solche Zellen wurden übrigens eigens für Zwangsarbeiter eingerichtet, zum Beispiel in der Firma Pfauter in Altchemnitz oder der Firma Carl Hamel AG in Siegmar-Schönau. Der Umgang mit osteuropäischen Arbeitskräften war menschenrechtswidrig – und in betriebswirtschaftlicher Hinsicht unsinnig: Menschen, die arbeiten sollen, brauchen etwas zu essen.

Noch schlimmer war die Behandlung der osteuropäischen Frauen. Einige von ihnen waren schwanger, als sie zu Zwangsarbeit nach Deutschland deportiert wurden. Zur Entbindung ihrer Kinder wurden sie meist in besondere Entbindungsheime geschickt. Im sogenannten Lager Kiesgrube auf dem Hellerberg nahe Dresden kamen 1943 bis 1945 knapp 500 Kinder zur Welt. Über 200 Säuglinge und Kleinkinder starben an Mangelversorgung. Ihre Gräber auf dem stillgelegten Friedhof zu besuchen, und sich ihre Geschichte vor Augen zu führen, ist erschütternd. Schwangere KZ-Häftlinge wurden ins KZ-Stammlager zurückgeschickt.

Klaus-Dieter Müller: Wir haben uns im Buch auf die Menschen konzentriert, die am stärksten unter dem deutschen Zwangsarbeitsregime gelitten haben und teils auch gestorben sind: die osteuropäischen Zivilarbeitskräfte, bei denen übrigens Frauen die größte Gruppe bildeten – darunter viele 18- oder 19-jährige Ukrainerinnen –, die sowjetischen Kriegsgefangenen sowie die jüdischen und nichtjüdischen KZ-Häftlinge.

Zwar wurden die osteuropäischen Zwangsarbeiter – Zivilisten wie Kriegsgefangene – 1944 offiziell den anderen Gruppen gleichgestellt. Weil aber die Versorgung mit Lebensmitteln in den letzten zwölf Kriegsmonaten immer prekärer wurde, blieb die Angleichung faktisch wirkungslos. Nun verschlechterte sich die Situation auch für die Westarbeiter massiv. Die Deutschen hatten sich nur deshalb zur Angleichung durchgerungen, weil es keinen „Nachschub“ an Arbeitskräften mehr gab. Knapp zwei Drittel der sowjetischen Kriegsgefangenen kamen 1941 und etwa ein Drittel 1942 ins Reich. Später folgten nur noch ganz relativ wenige.

Und für die KZ-Häftlinge, die von vornherein praktisch keine Bezahlung für die von ihnen geleistete Arbeit erhielten, waren und blieben es die schlimmsten Bedingungen. Viele von ihnen wurden für den Bau der Untertageprojekte eingesetzt und starben aufgrund der harten körperlichen Arbeit bei minimalster Essenversorgung und menschenunwürdigen Unterbringung in Baracken und Stollen.

Nach ihrem Sieg 1945 fanden die Alliierten gut sieben Millionen sogenannter Displaced Persons (DP) auf dem Gebiet des Deutschen Reichs vor, dazu zählten vor allem ehemalige KZ-Häftlinge und Zwangsarbeiter. Diese Menschen, mehrheitlich Sowjetbürger und –bürgerinnen, wurden zunächst in DP-Camps oder sowjetischen Sammellagern untergerbacht – um später in ihr Herkunftsland zurückzukehren. Sie schildern im Buch, wie es den osteuropäischen Rückkehrern nach der Repatriierung erging.

Klaus-Dieter Müller: Den ehemaligen sowjetischen Kriegsgefangenen und auch den zivilen Zwangsarbeitern begegnete man in ihrer Heimat mit großem Misstrauen. In allen Teilen der Sowjetunion wurden die Personal-Akten der Zivilisten, die aus deutscher Zwangsarbeit repatriiert worden waren, in den örtlichen KGB-Archiven mit besonderen „Reitern“ versehen: Alle paar Jahre wurden diese Personen vom Sicherheitsdienst zu ihrer Zeit im Deutschen Reich befragt.

Die ehemaligen sowjetischen Kriegsgefangenen galten nicht als Veteranen, sondern als potentielle Verräter, Deserteure oder Überläufer. Denn von einem sowjetischen Soldaten erwartete man, dass er eher kämpfend starb, als sich dem Feind zu ergeben. Nur wer bei der Gefangennahme nachweislich krank oder bewusstlos gewesen war, wurde nicht als Verräter gesehen. Gerieten Offiziere in Kriegsgefangenschaft, wurden teils sogar deren Familien drastisch dafür bestraft.

Das, was den aus ihrer Heimat verschleppten Menschen von den Deutschen angetan wurde, kann ja nicht wirklich im Nachhinein durch Geld abgegolten werden. Dennoch: Gab es angemessene Entschädigungszahlungen nach dem Krieg?

Klaus-Dieter Müller: Nein. Die finanzielle Entschädigung für die Zwangsarbeit kam für viele Menschen zu spät, andere mussten jahre- oder jahrzehntelang darauf warten. Weder die Ausbeutung während der Kriegsjahre noch spätere physische und psychische Folgen sind adäquat entschädigt worden. Deutsche Sozialrentenbeiträge, die den Betroffenen formal zustehen, wurden nicht beglichen.

Die Bundesrepublik leistete nach 1945 Entschädigungszahlungen an einzelne westeuropäische Staaten und an Israel, aber nicht für Zwangsarbeit. Die DDR sah sich – nach ihrem Selbstverständnis als antifaschistischer Staat – nicht als Rechtsnachfolger des NS-Regimes und somit auch nicht zu Zwangsarbeitsreparationen verpflichtet.

Ab 1990, nach dem Zwei-plus-Vier-Vertrag für die deutsche Wiedervereinigung, wurden sogenannte Globalabkommen mit Polen sowie mit Weißrussland, der Ukraine und Russland geschlossen. Dabei ging es erstmals ausdrücklich um Wiedergutmachungsansprüche von NS-Opfern, aber nicht um die Entschädigung von Zwangsarbeit als solcher. Polen erhielt damals 500 Millionen D-Mark, die anderen drei Staaten zusammen eine Milliarde D-Mark. Im Jahr 2000, mit Gründung der Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“, begann erstmals eine wirkliche Auseinandersetzung mit dem Thema Zwangsarbeit, und es gab Entschädigungszahlungen. Bis heute ist das allerdings ein offenes Problem geblieben.

Klaus-Dieter Müller/Dietmar Wendler: NS-Zwangsarbeit und Kriegswirtschaft 1939-1945. Ausländereinsatz im Deutschen Reich und in Sachsen. Repatriierung - Nachkriegsprozesse - Entschädigung, hrsg. von der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung, Dresden 2021, 704 S. Bestellung hier.