Sie beschreiben in Ihrem Buch, wie sich der Produktionsstandort Sachsen veränderte. Anfang der 1930er Jahre war Sachsen vor allem von kleinen und mittelständischen Unternehmen der Textilindustrie, des Maschinenbaus und der metallverarbeitenden Industrie geprägt. Ab 1942 expandierte hier, wie im gesamten deutschen Reichsgebiet, die Rüstungsindustrie. Vor allem, weil Mitteldeutschland damals noch kein erreichbares Ziel alliierter Bombenangriffe war. Welche Standorte in Sachsen waren besonders bedeutsam für die Rüstungsindustrie?

Klaus-Dieter Müller: Munition und Waffen wurden an vielen unterschiedlichen Standorten in ganz Sachsen produziert. In Leipzig dominierte vor allem der Bau von Flugzeugen und Flugzeugmotoren, in Chemnitz die Herstellung von Fahrzeugen und Panzermotoren, im Raum Dresden die optische und feinmechanische Industrie mit Fertigungen für die Marine und die Luftwaffe. In Freital, Gröditz und Riesa wurde Stahl, im Chemiedreieck um Borna und Böhlen/Espenhain wurden Öle, Schmierstoffe und Benzin hergestellt – auf der Basis von Braunkohleförderung. Der zentrale Befund ist, dass eben nicht nur in den großstädtischen Räumen, sondern praktisch überall für die Rüstung produziert wurde: Etwa in Zwickau, Plauen, Glauchau, Freiberg, Döbeln, Mittweida/Roßlau sowie in Radebeul. Insgesamt nennen wir im Buch Hunderte von großen und kleinen Werkstandorten in Sachsen. In all diesen Betrieben wurden Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen ausgebeutet.

Was bedeutete die Verlagerung der Rüstungsindustrie in den Osten für die bereits dort angesiedelten Betriebe?

Werner Rellecke: Die sächsischen Unternehmen mussten, wie die anderen Betriebe im Reichsgebiet, im Laufe des Krieges auf Rüstungsproduktion umstellen – das war staatlich bewusst gewollt. Es war aber auch eine ökonomische Notwendigkeit. Wenn die Betriebe finanziell überleben wollten, mussten sie zumindest einen Teil ihrer Produktion auf Kriegsware ausrichten, auch dann, wenn sie eigentlich ganz andere Waren herstellten.

Dietmar Wendler: Das gilt auch für die 1921 gegründete Astra AG in Chemnitz. Astra stellte Rechenmaschinen und Buchungsmaschinen her. Eingesetzt wurden diese Maschinen in Banken, im Versicherungswesen, in den kaufmännischen Bereichen der Betriebe sowie in staatlichen Einrichtungen. Die von Betriebsgründer John Greve entwickelte Zehntasten-Addiermaschine war technische Avantgarde. Auf der Internationalen Büroausstellung in Berlin 1933 wurde eine seiner Buchungsmaschinen als Spitzenprodukt vorgestellt. Mit dem NS-Regime arrangierten sich die Firmenleitung und der Aufsichtsrat mehr oder weniger von Beginn an. Sicher auch deswegen konnte Astra sich trotz der Weltwirtschaftskrise auch danach als erfolgreiches Unternehmen behaupten. In den folgenden Jahren spendete die Astra AG einen Teil ihrer Einnahmen an die NSDAP, am 1. Mai 1944 erhielte sie den Titel „nationalsozialistischer Musterbetrieb“. Der Einstieg in die Rüstungsproduktion begann 1939: Produziert wurden Karabiner – also Gewehre –, Flugzugteile, Steuerungssysteme für gelenkte Flugkörper und technische Überwachungsgeräte für Militärflugzuge. 1938 hatte die Astra AG die Strumpf- und Strickwarenfabrik von Rollmann & Rose gekauft, in der nur Rüstungsgüter hergestellt wurden. In einem ganz anderen Umfang konnte die ebenfalls in Chemnitz angesiedelte Auto Union AG agieren: Sie hat in der Kriegszeit mehrere kleinere Betriebe geschluckt. Denn die Auto Union war der größte Rüstungsproduzent der Region und hatte mehrere Standort im In- und Ausland.

Klaus-Dieter Müller: Zum Vergleich: Die Astra-AG hatte zu Höchstzeiten um die 3000 Beschäftigten, während der gesamten Kriegszeit arbeiteten dort 1600 ausländische Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter. Und die Auto Union AG hatte am Ende des Krieges 50.000 Mitarbeiter, davon waren 45 Prozent Zwangsarbeiter.

Arbeiteten die Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter mit den Deutschen gemeinsam?

Klaus-Dieter Müller: Ja. In der Regel haben die Zwangsarbeiter in Betrieben und Fabriken mit den Deutschen zusammengearbeitet: Seite an Seite, an denselben Bänken, an denen beispielsweise Waffen oder Teile für Flugzeuge hergestellt wurden. In Einzelfällen wurden sowjetische Kriegsgefangene 1941 separat in Kolonnen eingesetzt, danach gab es diese Trennung nicht mehr. Im Arbeitsalltag machte die rassistische Ausgrenzung, wie das Regime sie vorsah, keinen Sinn: Da war der Mann aus Frankreich, der Sowjetunion oder Polen für manche einfach der Kollege. Wie man miteinander umging, war sicher individuell verschieden. Grundsätzlich durchzogen jedoch der vom NS-Regime vorgegebene Rassismus und Antisemitismus die Gesellschaft. Das zeigt sich auch in der fast durchgehend schlechten Behandlung der Zwangsarbeiter aus Osteuropa seitens der Betriebsleiter. Die Unterbringung in verdreckten Lagern, keine oder nur unzureichende medizinische Versorgung, Ausgrenzung, unangemessene Strafen und Verbote: das war in vielen Betrieben Alltag. Dabei unterlag dieser Bereich der Verantwortung des Einzelnen! Kein Betriebsleiter wurde von der Regierung gezwungen, seine Arbeitskräfte so zu behandeln. Die Ernährung der Kriegsgefangenen wie auch der anderen Gruppen war dagegen zentral geregelt. Die Unternehmen konnten aber versuchen, etwa durch Ernten auf eigenen Feldern, eine zusätzliche Versorgung zu schaffen. Die Astra AG hat hier grundsätzlich keine besonderen Anstrengungen unternommen.

Woher kamen die Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter, die in Chemnitz für die Astra Werke arbeiten mussten?

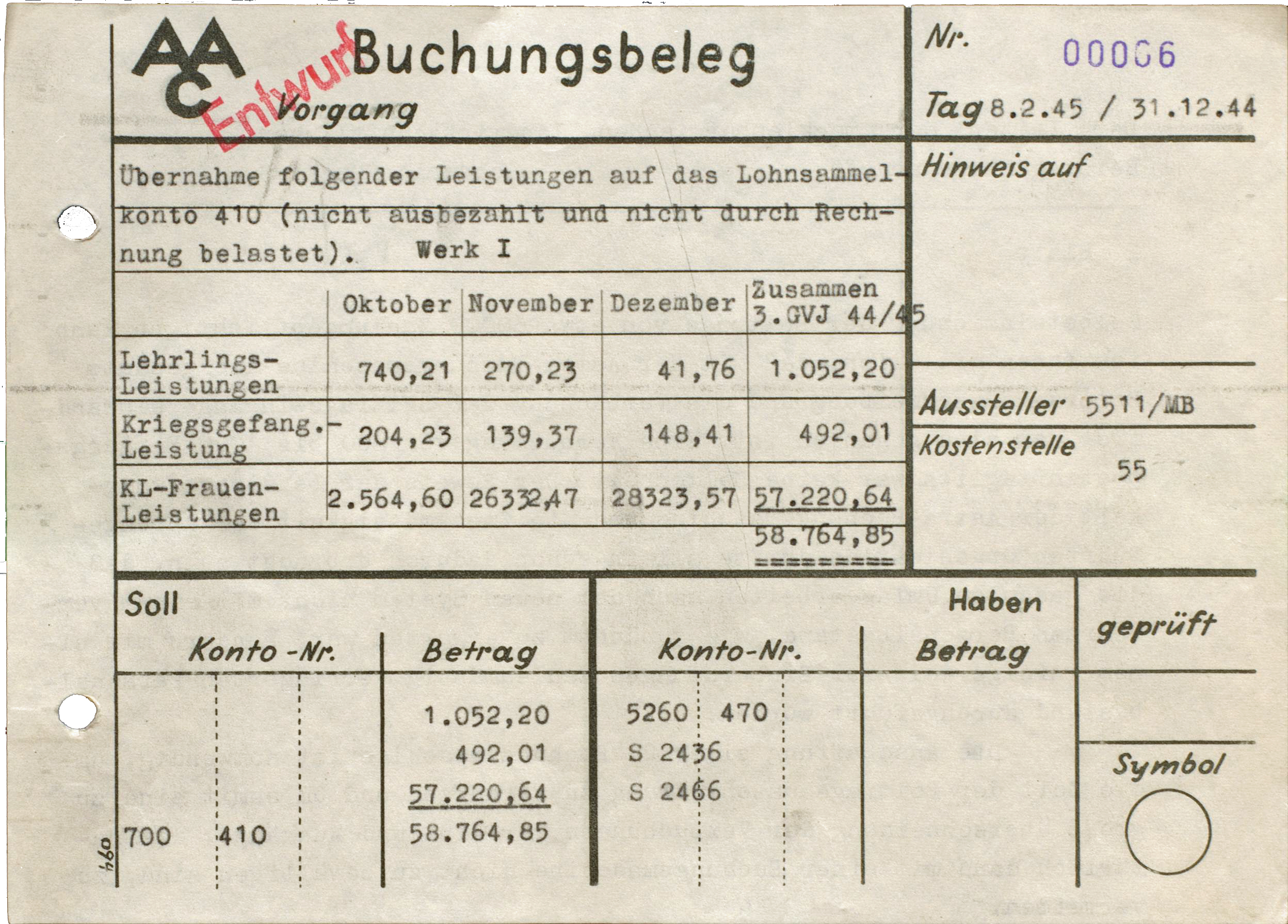

Klaus-Dieter Müller: Aus einer Liste, die Ende 1945 für die sowjetische Besatzungsmacht angefertigt werden musste, geht hervor: Die Astra Werke verfügten über etwa 500 sowjetische Kriegsgefangene und 500 KZ-Häftlinge sowie über 340 Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen vor allem aus den Ländern Frankreich, Belgien und Holland, die in dieser Liste als drittgrößte Gruppe zusammengefasst wurden. Und schließlich über 282 der sogenannten Ostarbeiter, also Zivilisten aus der Sowjetunion und Polen.

Die Zivilproduktion der Astra Werke, die Herstellung der Rechenmaschinen, lief parallel zur Rüstungsindustrie auch noch weiter – im sogenannten Generalgouvernement in Polen...

Klaus-Dieter Müller: Die Astra-AG produzierte – als einziger Betrieb Sachsens – im Warschauer Ghetto. Die im Ghetto internierten jüdischen Menschen mussten für die Chemnitzer Firma die Buchungs- und Rechenmaschinen herstellen. Denn Astra wollte sich ihre traditionellen Produkte und ihr Know-How bewahren, um sich damit bereits für die Nachkriegszeit abzusichern. Dieses Beispiel zeigt sehr deutlich, dass die Leitung der Astra Werke überhaupt kein Unrechts-Bewusstsein hatte. Die Haltung eines Oskar Schindler und sein Ansinnen, jüdische Menschen vor dem Tod zu retten – diese Haltung gab es hier überhaupt nicht. Das einzige Interesse der Betriebsführung war, aufgrund des immer weiter steigenden Drucks aus Berlin, voll auf Rüstungsproduktion umzusteigen, Astras Zivilproduktion irgendwie zu erhalten. Es ging um betriebswirtschaftliche Rentabilität. Die Frage, was aus den jüdischen Arbeitskräften im Ghetto wird und welche Verantwortung man selbst trägt, die stellte man sich nicht. Im Herbst 1942 wurde die Produktion eingestellt. In den folgenden Monaten wurden die Juden von der SS in Warschau ermordet oder in Vernichtungslager deportiert. Im Geschäftsbericht der Astra-AG 1942/43 hieß es lediglich, die „Anlernung der jüdischen Arbeitskräfte“ sei „umsonst gewesen“.

Der Gründer John E. Greve leitete die Astra AG auch während der Kriegsjahre. Er trägt also für all dies die Verantwortung. Dann gab es Fritz Kluge, den sogenannten Abwehrbeauftragten der Astra AG. Kluge war damit auch Mitarbeiter der Gestapo: Was war seine Rolle im Betrieb? Und wurden die beiden nach 1945 verurteilt?

Dietmar Wendler: Abwehrbeauftragte waren für alle Fragen der Sicherheit im Betrieb verantwortlich. Vor allem oblag es ihnen, ob sie einen deutscher Arbeiter oder einen ausländischen Zwangsarbeiter bei Verstößen oder Widerstandshandlungen an die Gestapo auslieferten: Damit entschied der jeweilige Abwehrbeauftragte faktisch über die Bestrafung, im Extremfall auch über Leben und wahrscheinlichen Tod des Arbeiters. Den Abwehrbeauftragten unterstand auch der sogenannte Werkschutz, der die ausländischen Arbeitskräfte, insbesondere die KZ-Häftlinge, bewachen musste. Fritz Kluge erhielt Anfang der 1940er Jahr seine Urkunde als Abwehrbeauftragter mit der Unterschrift von Heydrich. Als Mitarbeiter der Gestapo wurde Kluge nach Kriegsende in sowjetisches Speziallager eingewiesen. Anfang 1950 wurde er dann den DDR-Behörden übergeben, und bei den Prozessen in der Strafanstalt Waldheim verurteilt. John Greve wurde von der sowjetischen Besatzungsmacht enteignet und entlassen. 1948 ging er nach Westdeutschland und wurde Mitbegründer eines neues Unternehmens: der Exacta-Büromaschinen GmbH, die später in der Nixdorf Computer AG aufging. Den Namen „Astra“ ließ er sich nach dem Krieg patentieren. Er starb 1963, ohne je für seine Taten gerade stehen zu müssen.

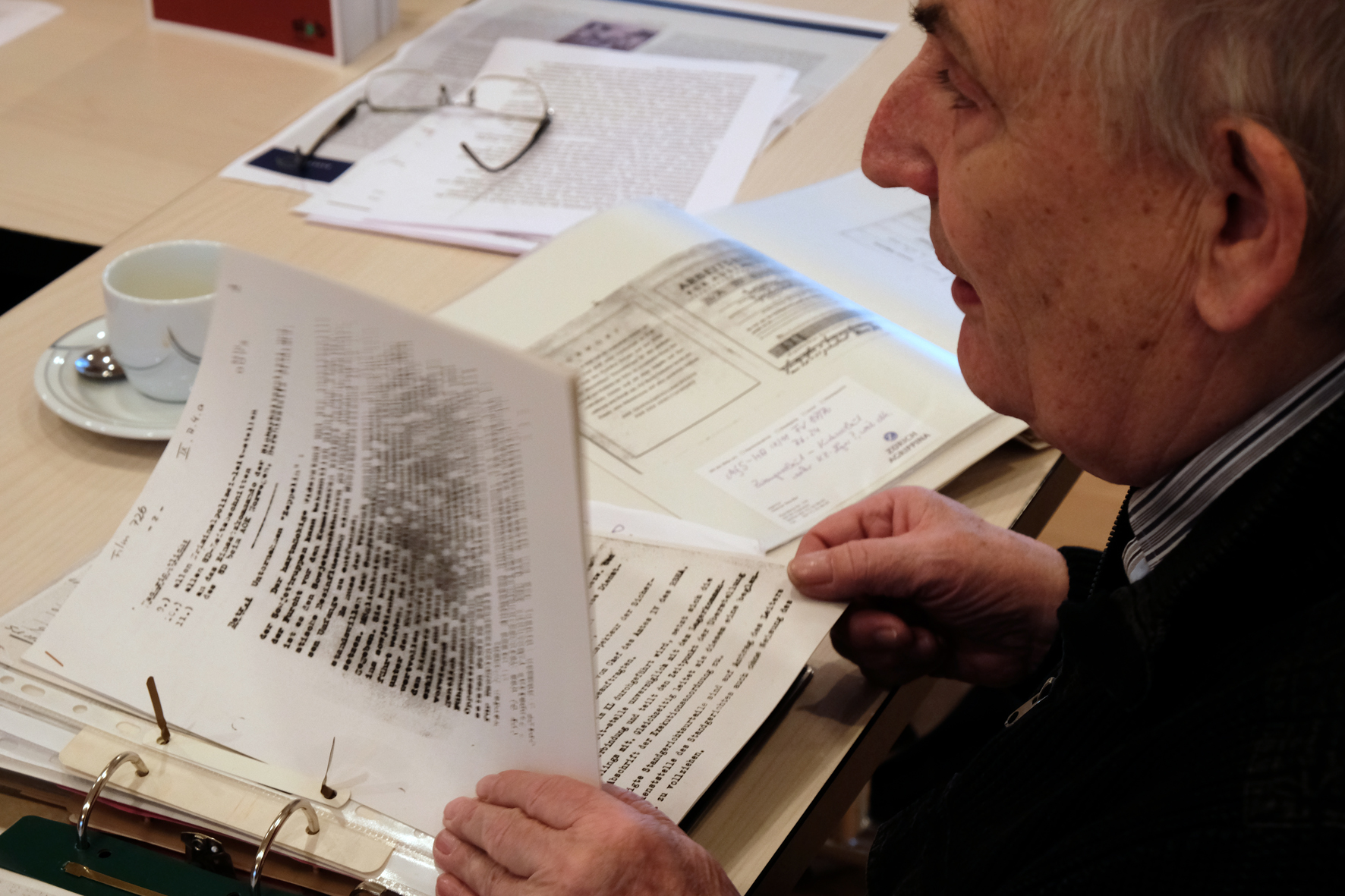

Info: Das Buch „NS-Zwangsarbeit und Kriegswirtschaft 1939-1945“ von Klaus-Dieter Müller und Dietmar Wendler wird herausgegeben von der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung. Es wird für Bildungszwecke im Freistaat Sachsen kostenlos zur Verfügung gestellt. Für die erste Auflage wurden 2.500 Exemplare gedruckt. Bestellen können Sie es hier.